Eagle Eye Bancroft – The Man Who Made a Difference

Nachruf auf Richard “Dick” Bancroft, den „offiziellen“ Fotografen des American Indian Movement

Von Claus Biegert

Es war eine der sonnigen Mittagspausen, in denen sich die indianischen Delegationen auf der großen Wiese vor dem Palais des Nations in Genf ausgebreitet hatten. Älteste im Federschmuck wurden von Fotografen belagert, dazwischen wimmelte es von Kindern und Jugendlichen, Frauen mit Babies im Tragetuch, es sah aus, als hätten Indianer die UNO besetzt. Und genau das war passiert: Ureinwohner von Alaska bis zum Amazonas waren – mit Kind und Kegel – in die Schweiz gereist, um vor dem UN-Entkolonialisierungsausschuss Zeugnis abzulegen über Rassismus, Unterdrückung, Verfolgung, Landraub. Sie waren singend zum Schlag der Trommel in die UNO eingezogen. Es war im September 1977, für eine Woche ging es bunt und laut zu in den Gängen der Vereinten Nationen.

Vor mir im Gras saß Pat Bellanger aus Minneapolis, eine rundliche, lachende Person vom Stamm der Anishinabe. Ich hatte sie wenige Monate zuvor auf der Franklin Avenue kennen gelernt, dort, wo das American Indian Movement, AIM, seinen Anfang genommen hatte, wo Stadtindianer sich 1968 dem Terror der Polizei widersetzt hatten und nachts dafür sorgten, dass Indianer, die angetrunken heim wankten, nicht verprügelt und eingesperrt wurden; oder vergewaltigt, wenn sie weiblich waren. “AIM Patrol“ nannte sich der Sicherheitsdienst, den es bis heute gibt. Dennis Banks, Clyde Bellecourt, George Mitchell hießen die Männer, die selbst Jahre hinter Gitter verbracht und zur Selbsthilfe gegriffen hatten. Fünf Jahre später in South Dakota, beim Aufstand von Wounded Knee, 1973 im Reservat Pine Ridge, war AIM mit dabei, und die amerikanische Öffentlichkeit.

Darüber sprach ich mit Pat, als sie plötzlich rief: „You should meet Dick, our photographer!“

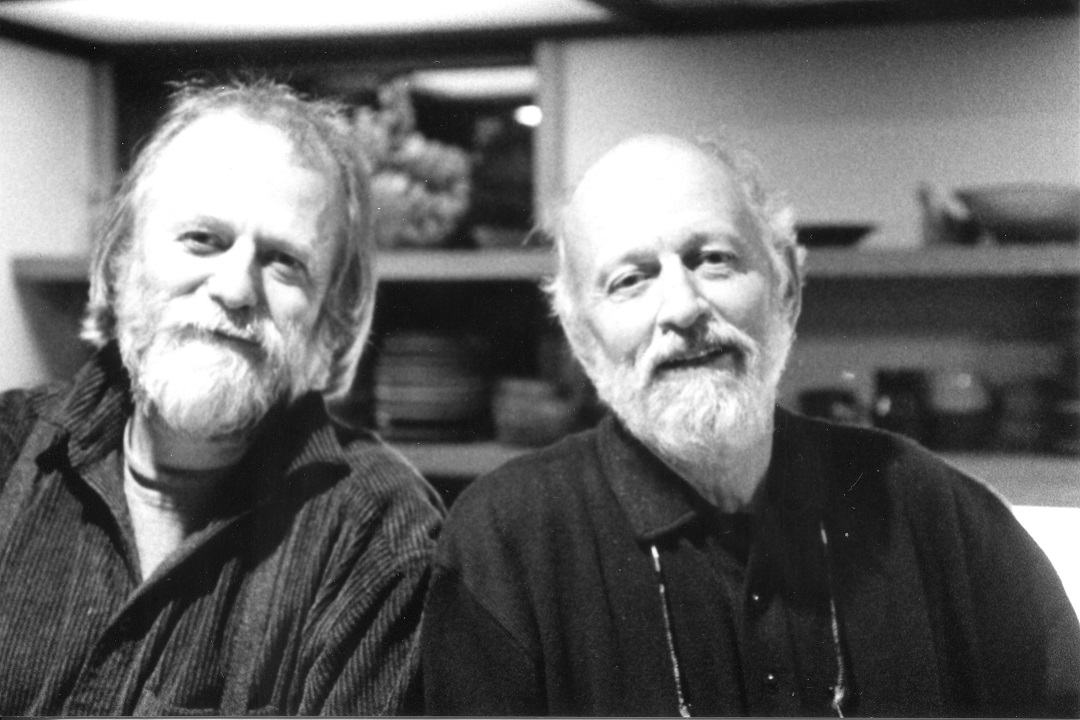

Auf uns zu kam ein schlanker, drahtiger Mann mit lebhaften Augen, einem entwaffneten Lächeln, Glatze, Vollbart, die linke Hand hielt eine Canon, die rechte streckte er mit entgegen. Dieser feste Händedruck war der Beginn einer Freundschaft, wie sie enger kaum hätte werden können. In den folgenden Jahren reisten wir zusammen – er der Beobachter mit der Kamera, ich der Journalist mit dem Mikrophon – nach British Kolumbien, Quebec, den Dakotas, New Mexico, Arizona, Kansas, Minnesota, Florida, New York, Massachusetts, und immer wieder durch Minnesota; zweimal besuchten wir Leonard Peltier in Kansas im Gefängnis. Die Reisen gingen über das Indianerland hinaus: Dick dokumentierte 1992 das World Uranium Hearing in Salzburg und kam zu den Preisverleihungen des Nuclear-Free Future Award nach Russland, Finnland, Irland, Österreich, Deutschland – ein Anruf genügte. Seine Künste stellte er stets gratis in den Dienst der Sache. Er begleitete AIM-Aktivisten nach Nicaragua, Guatemala, Kolumbien, El Salvador, Nordirland, Libyen und Südafrika; und fehlte natürlich auf keinem Powwow in den Twin Cities.

Pat nannte ihn „our photographer“. Ich fragte nach, und bekam die Antwort von beiden Seiten, lachend fielen sie einander ins Wort.

Dick: “I asked her how I could help…”

Pat: “And I asked him what he does…”

Dick: “I take pictures, I told her.”

Pat: “Then start taking pictures, I told him.”

Das war 1969, vierundvierzig Jahre später, 2013, verlegte die Minnesota Historical Society Press seine umfangreiche Chronik unter dem Titel We Are Still Here: A Photographic History of the American Indian Movement. Dicks Begegnung mit Pat Ballenger eröffnet das große und großartige Buch, für das er die indianische Journalistin Laura Waterman-Wittstock als Co-Autorin gewinnen konnte. Richard Bancrofts Biografie beginnt typisch und nimmt dann Wendungen, wie sie dem typischen Amerikaner aus dem Mittelwesten selten beschert sind. Little Richard, 1927 geboren, hat das Glück, in einem Haus aufzuwachsen, in dem jeden Freitag die neue LIFE in der Mail Box liegt. Er ist neun Jahre alt, als LIFE Magazine auf den Markt kommt. „Ich habe die Hefte verschlungen“, bekennt er später in einem Interview mit FotoEvidence, „ und ich habe mehr von den Bildern gelernt, als von den Texten“.

Der 2. Weltkrieg ist gerade vorbei, als er seinen Highschool Abschluß an der St. Paul Academy absolviert und für ein Jahr zu den Marines eingezogen wird. Nach seiner Rückkehr schreibt er sich an der University of Minnesota ein und sieht sich um nach einem Automobil. Es wird ein Model T, bei der Ausschau nach Girls von Vorteil. 1952 lernt er Debbie Butler kennen; ist die Woche vorbei, Thank-God-It’s-Friday, holt er sie mit seinem Ford Model T ab, ein Jahr später wird geheiratet. Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle Debbies Verlobungsgeschenk: eine Argus C3. Die Kamera ist von nun an immer dabei, also auch auf der Hochzeitsreise. Für diese wiederum taugt der Ford nicht, ein blauer Plymouth ist Wagen Nummer zwei und weiten Strecken besser gewachsen. „Er wollte erst heiraten, wenn der Plymouth abbezahlt ist“, erinnert sich Debbie, „aber dann haben wir uns dagegen entschieden, weil wir nicht mehr warten wollten.“ Mit dem blauen Schuldenmobil geht es in den Westen: „Yellowstone Park , Glacier, Banff, an einem Tag Golf, am nächsten Cross Country Ski“, erinnert sich Debbie, „ aber als wir zurück kamen, war unter meinem Sitz ein Rostloch, der Boden fiel fast runter, wohl gemerkt, die letzte Rate war noch nicht beglichen.“

Seine erste Anstellung ist in einer Versicherungsagentur, sein Büro im Gebäude der First National Bank in Downtown St. Paul. Zur Arbeit fährt er mit dem Model T., Debbie erinnert sich: „Dick parkte das Automobil jeden Morgen vor dem Eingang und schritt, den Autoschlüssel schwingend, durch die Tür. Doch es dauerte nicht lange und er wurde gebeten, den Parkplatz für die Kunden der Bank frei zu halten.“ Der Model T steht heute in der, mit politischen Postern austapezierten Garage am Sunfish Lake, im Süden von St. Paul. Der Radiojournalist Jesse Hardman interviewte ihn vor wenigen Jahren dazu, für Freunde der Familie (und Model T-Fans) ist das wunderbare Tondokument im Netz aufbewahrt: cowbird.com/story/42671/ The Old Man And The New Used Car/?uiid=widget-298288811-42671

Die ersten Kinder kommen, Dick rückt auf in seiner Versicherungsfirma. Man wählt republikanisch, wie es die Eltern schon getan hatten. Trotz der privilegierten Wohnlage in Mendota Heights zeichnet sich ein soziales Bewusstsein ab: Animiert von Freunden, engagiert er sich im Vorstand von Neighborhood House, ebenso dem Hallie Q. Brown House, Einrichtungen für schwarze, benachteiligte Bürger. Die Bürgerrechtsbewegung in Alabama, angeführt von Martin Luther King, fesselt ihn. Als er im März 1965 vom Protestmarsch von Selma nach Montgomery hört, will er dabei sein, doch Debbie hält ihn zurück; er sei ein junger Vater und habe Verantwortung gegenüber seiner Familie, argumentiert sie. Murrend ergibt er sich ihren Argumenten; es soll das einzige Mal sein, dass Debbie ihn von einer Reise abhält.

Die Sechziger Jahre nehmen ihren Gang: Der Bloody Sunday von Selma hat die Bürgerrechtsbewegung verändert, der Krieg in Viet-Nam fordert seine Opfer, die Hippies machen von sich reden, die Indianer wagen ihren Widerstand gegen den American Way of Life, das Land ist unruhig. Debbies Vater und Großvater sterben, die finanzielle Hinterlassenschaft bringt eine Unruhe anderer Art in die Familie: Jetzt ist die Chance, dem American Way of Life zu entkommen, die Chance, auf die USA von außen zu blicken. Dick kündigt, Debbie packt die Koffer. Für zwei Jahre geht die Familie nach Afrika. In Kenia arbeitet Dick als Sozialarbeiter für die Presbytarian Church of East Africa und fängt an, täglich zu fotografieren, vor allem doie Menschen, mit denen er arbeitet. Die Bancroft-Kinder – sie heißen Bill, Ann, Hunter, Carry – lernen Suaheli, die Verwandtschaft in Minnesota kann nur den Kopf schütteln.

Fragt man heute die Kinder nach ihren Eindrücken aus Afrika, dann decken sich die Erinnerungen: Dies habe ihren Lebensweg nachhaltig beeindruckt, hier hätten sie ihren Vater näher und intensiver erlebt, hier hätten sie das erste Mal von außerhalb auf ihre Heimat geschaut. Und: „ Unsere Eltern gingen als Republikaner weg und kamen als Demokraten heim.“ In der neu-demokratischen Familie Bancroft hat das Afrika-Abenteuer noch eine andere Folge – eine Nachzüglerin kommt zur Welt: Sarah.

Sommer 1968. In Kenia werden die Koffer gepackt es geht zurück. Es ist ein heißer August in Chicago, Tausende auf den Straßen, der Protest gegen den Vietnamkrieg schwillt an, 27000 Polizisten sorgen mit Gewalt für „Ordnung“. Die Revolte zur Democratic National Convention ist für die Rückkehrer aus Kenia ein Schock. Außerdem liegt der Mord an Martin Luther King noch in der Luft. Zurück in Minnesota stellt sich für Dick die Frage: Zurück in die Versicherungsgesellschaft? No way! Er beschließt, sein Geld von nun an als Immobilienmakler zu machen. Später wird er über sich spotten: “Ich war alles, was Indianer hassen: Versicherungsagent, Missionar, Immobilienhändler.“

1968 gründet sich in Minneapolis-St.Paul das American Indian Movement. Im Jahr drauf – Bancroft gehört inzwischen zum Gesundheits-Komitee (Health and Welfare Planning Committee) der gemeinnützigen Organisation „United Way“ in St. Paul – liegt ein Antrag von AIM vor, für 25.000 Dollar. Bancroft soll den Antrag überprüfen. Dabei trifft er Pat Ballenger. Dem Antrag wird statt gegeben. Dick fragt Pat, wie er AIM helfen könne. Der Rest ist Geschichte.

Dicks erstes AIM-Abenteuer war die Besetzung des Winter Dam, der auf Stammesland von Lac Courte Oreilles liegt und für den Northern States Power nur eine lächerliche Miete zahlte. Es war eine Überraschung für das Wachpersonal, dass eine Woge von Indianern plötzlich alle Räume besetzte. Die Männer verließen wortlos die Anlage. Dann läutete das Telefon. Alle schauten sich an: Antworten oder klingeln lassen? Bancroft löste diese Frage ohne lang zu zögern, ergriff den Hörer und rief : „Here is the Man on the dam!“ Der Rest ist Geschichte: Die Anishinabe konnten mit Northern States Power ein Abkommen schließen, das ihnen erlaubt, die Wasserkraft selbst zu betreiben und zu nutzen.